세종 18년, 가뭄에 시달리던 조선

1436년, 조선의 위대한 성군 세종은 즉위 18년째를 맞이하던 해였습니다. 그해 4월 20일, 심각한 가뭄이 나라를 덮쳤습니다. 논밭은 갈라지고 백성들은 타들어가는 땅 위에서 하늘만 바라봐야 했습니다. 이때 조정은 특별한 조치를 취했습니다. 바로 한강, 양진, 박연의 강물에 ‘호랑이 머리’를 넣는 의식을 거행한 것입니다.

"가뭄으로 인하여 한강·양진(楊津)·박연(朴淵)에 호랑이 머리를 넣었다."

왜 하필 ‘호랑이 머리’였을까?

고대 동아시아에서 호랑이는 강력한 수호신이자 악귀를 몰아내는 존재로 여겨졌습니다. 또한 물의 신이나 용에게 바치는 제물로도 쓰였습니다. 비가 오지 않는 상황에서, 당시 조선은 자연과 신령에 기대어 ‘기우제’의 일환으로 이 같은 의식을 치른 것입니다. 즉, 호랑이 머리를 물에 넣는 행위는 단순한 미신이 아니라, 그 시대의 간절함과 살아남기 위한 몸부림이었습니다.

이 기록이 오늘날 우리에게 주는 시사점

이 오래된 기록을 현대의 시선으로 보면 다소 낯설고 이질적으로 느껴질 수도 있습니다. 하지만 깊이 들여다보면, ‘자연을 경외하는 마음’과 ‘공동체의 생존을 위한 노력’이라는 점에서 지금 우리와 크게 다르지 않습니다.

- 기후 변화로 인해 오늘날에도 극심한 가뭄과 홍수가 반복되고 있고,

- 우리는 여전히 물과 자연의 순환에 의존하며 살아갑니다.

- 단지 과거에는 제사와 의식이 있었다면, 지금은 과학과 기술이 있을 뿐입니다.

결국 중요한 것은 ‘자연 앞에 겸손한 태도’와 ‘지속 가능한 환경 관리’가 아닐까요?

마무리

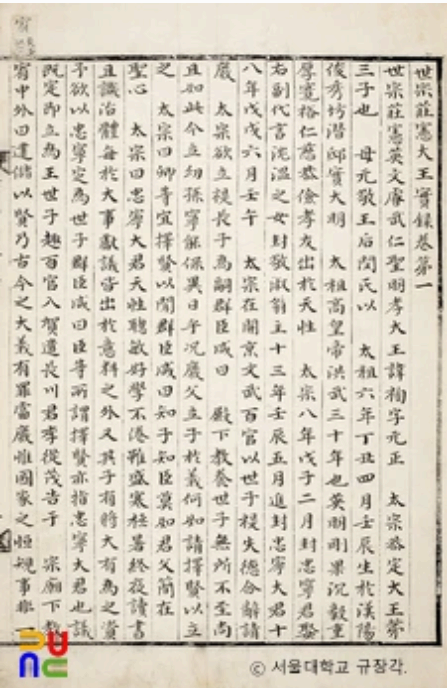

세종실록의 한 줄 기록

“가뭄으로 인하여 한강·양진·박연에 호랑이 머리를 넣었다.”

이 짧은 문장은 단지 오래된 미신이 아니라, 우리가 잊고 있던 자연과의 관계, 생존의 지혜, 그리고 공동체 정신을 다시 생각하게 합니다. 지금 우리가 기후 위기에 어떻게 대응할 것인지, 세종 시대의 호랑이 머리처럼 ‘간절한 마음’으로 무언가를 던질 준비가 되어 있는가를 자문해보게 됩니다.

조선 시대 기우제 문화에 대한 해설

조선시대 기우제 문화가 궁금하신 분들은 한국민족문화대백과 사전을 참고해 보시기 바랍니다.

기우제(祈雨祭)

한국민족문화대백과사전

encykorea.aks.ac.kr

'사람人' 카테고리의 다른 글

| 실록(實錄), 천 년을 잇는 기록의 힘 (0) | 2025.04.26 |

|---|---|

| 소현세자의 비극, 조선의 운명을 바꾼 죽음 (0) | 2025.04.25 |

| 역사 속 ‘병역 기피’ 이야기 - 조선시대에도 군대 가기 싫었다고? (0) | 2025.04.23 |

| 광해군의 외교 전략에서 오늘을 읽다 (0) | 2025.04.22 |

| 24절기의 여섯 번째 절기, 곡우 (0) | 2025.04.19 |

| 4.19혁명, 대한민국 민주주의의 불꽃이 된 날, 그리고 오늘 (0) | 2025.04.17 |

| 600여년 전 4월 17일, 여성의 출산휴가를 고민했던 세종 (0) | 2025.04.16 |

| 2025 4.19혁명 국민문화제 (0) | 2025.04.14 |